Der Kampf um Schlesien – Flucht und Vertreibung

aufgeschrieben nach den Erzählungen meines Vaters, Walter Zwillich von Leonora Günther

Schlesien wurde bereits im fünften Jahrhundert vor Christus durch Germanen besiedelt. Sie nannten sich „Sielinger“.

Im zehnten Jahrhundert ließ Kaiser Heinrich, der Zweite, dort Franken ansiedeln. Im Dorf, in dem mein Vater, Walter Zwillich, geboren wurde und aufwuchs, Mannsdorf, gab es siebzehn Häuser im fränkischen Baustil. Jetzt sind vielleicht noch bis zu zwei solcher Häuser erkennbar, die anderen wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Schlesien war stets besetzt: Polen, Preußen, Hussiten (eine revolutionäre Bewegung aus Böhmen, von Jan Hus gegründet), Schweden, Österreicher und Franzosen waren immer mal dort, aber Schlesien blieb stets germanisch und immer friedlich; dort fanden keine großen Kriege oder Schlachten statt – die Schlesier waren ein friedfertiges Volk.

Bei einer Fläche von vierzigtausend Quadratkilometern hatte Schlesien sechs Millionen Einwohner, das sind ungefähr einhundertfünfzig pro Quadratkilometer (zum Vergleich: es gibt heute in Deutschland pro Quadratkilometer zweihundertsechsunddreißig Einwohner). Breslau war mit sechshundertdreißig Einwohnern die Hauptstadt Schlesiens, welches reich an Bodenschätzen war. So gab es vor allem viel Braun- und Steinkohle, Eisen, Blei, Kupfer; man fand aber auch Gold, Marmor, Zinn und Zink.

Im Nordosten grenzte Polen, im Nordwesten Brandenburg. Im Westen lag Sachsen, und im Süden und Südwesten grenzte die Tschechoslowakei.

Um nachzuvollziehen, warum fast gesamt Schlesien – zum ersten Mal seit seinem Bestehen – nach dem Zweiten Welt-krieg nicht mehr deutsch war, muss man wissen, dass in Schlesien drei unterschiedliche Flüsse mit dem Namen „Neiße“ existieren.

Die Namen wurden alle gleich geschrieben: Es gab eine Neiße bei Liegnitz, eine durch Breslau und den Ort Neiße (Mannsdorf, der Heimatort meines Vaters, liegt einige Kilometer südlich von Neiße), und ein viel kleinerer Fluss mit dem Namen Neiße, der bei dem Ort Glatz an der tschechischen Grenze zu finden ist.

Das ist eine nicht zu unterschätzende Tatsache, denn auf der Konferenz zu Teheran 1942 verlangte Stalin, dass Polen nach Westen „verschoben“ werden sollte, denn er beanspruchte den Osten Polens. Dafür sollte das polnische Volk den Osten Deutschlands erhalten und dorthin übersiedelt werden. Er dachte allerdings an die Grenze zur Glatzer Neiße, nicht Liegnitz und nicht Breslau!

Durch die irrtümliche Annahme der westlichen Alliierten aber, die von der westlichen Neiße-Linie als künftige Grenze Ostdeutschlands ausgingen, erhielt Stalin die Zusage, fast ganz Schlesien den Polen überlassen zu können.

Mein Vater war dreizehneinhalb Jahre alt, als die Russen im Januar neunzehnhundertfünfundvierzig in Deutschlands Osten einmarschierten. Im Februar wurde Breslau eingekesselt. Mein Onkel, der zwei Jahre älter als mein Vater ist, lauschte an der Schultüre. Sowohl mein Onkel als auch mein Vater gingen deshalb am vierzehnten März nicht zur Schule, weil sie verbotenerweise die nicht erlaubten Radiosender abhörten, sobald die Oma nicht da war, und so erfuhren sie, dass die Russen bereits kurz vor den Toren der schlesischen Orte standen. So vernahm mein Onkel, wie der Lehrer verkündete, dass die Jungen ab vielleicht zwölf Jahren noch an die Front sollten.

Sie erzählten die Neuigkeiten daheim, und mein Urgroßvater beschloss, dass man sich noch in der Nacht auf den Weg machen wird. Also hieß meine Oma alle Kinder – es waren sechs Kinder zwischen einem und fünfzehn Jahren und ein Baby, welches erst vierzehn Tage alt war - ihr Hab und Gut, welches sie nicht mitnehmen konnten, irgendwo in der Scheune zu verstecken und im Garten zu vergraben. Sie tat das gleiche mit dem, was ihr lieb und wert war, was sie aber nicht mitnehmen konnte, zum Beispiel das gute Sonntagsgeschirr, die Sonntagskleider und so weiter.

In der Nacht wurde die Kutsche mit Fleischvorräten und Gemüse, Strohsäcken und Ururopa, Ururoma, Uroma, Oma und den drei jüngsten Kindern bepackt, zwei Pferde vorgespannt, die anderen gingen zu Fuß mit dem dritten Pferd nebenher, und mein Vater bekam noch das Fahrrad des im Krieg bereits gefallenen Nachbarn von seiner Frau, die nicht mehr weg wollte, geschenkt, das schob er dann nebenher.

Entgegen aller Bewohner aus Mannsdorf, die zum Ort Neiße liefen – von Norden kamen die Russen -, entschied mein Urgroßvater, Neiße am südlichen Ende Richtung Westen zu umgehen, was sich als richtig herausstellte, weil alle, die durch Neiße in den Norden fliehen wollten, beim Entgegenmarschieren der Russen wieder umdrehen mussten und vor ihnen flohen.

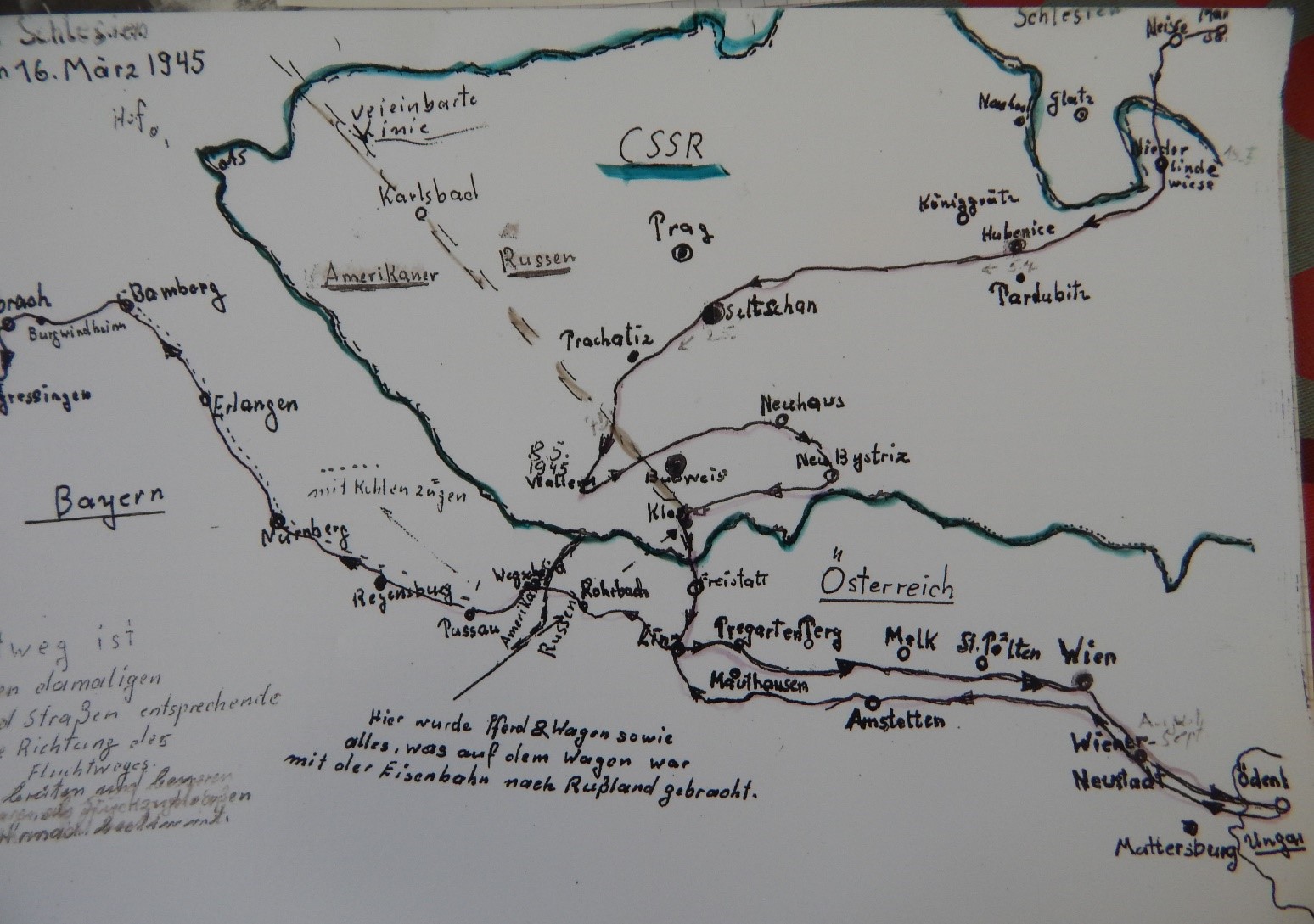

Meine Vorfahren liefen also mit Pferden, Kutsche und zu Fuß zusammen mit ihrem Knecht Heinrich, der ein Pole war, die Familie nicht im Stich lassen wollte, aber Angst vor den Tschechoslowaken hatte und deshalb kurz vor der schlesisch-tschechischlowakischen Grenze die Familie verließ, durch die Tschechoslowakei in Richtung Westen.

Die Amerikaner und die Russen hatten sich das Land bereits aufgeteilt, und als die Familie genau zum Tag des Endes des Zweiten Weltkrieges, am achten Mai neunzehnhundertfünfundvierzig in die von Amerikanern besetzte Zone gelangte, schickten diese sie wieder von dem Ort Wallern zurück nach Osten, zu den Russen. Von dort aus gingen sie über Budweiß, Neuhaus, Neu-Bystriz wieder in Richtung Westen – sie zogen also nur eine „Scheife“ etwas südlicher, um dann wieder in die amerikanische Zone zu flüchten. Kurz davor aber wurden ihnen beim Ort Kloster die Kutsche und die beiden letzten Pferde weggenommen – das erste Pferd wurde ihnen bereits vorher auf dem Weg gestohlen, genau wie meinem Vater während der nächtlichen Flucht ein Knüppel über den Kopf gezogen und ihm das Fahrrad entwendet wurde. Die Russen wollten die Pferde und die Kutsche mitsamt dem Hab und Gut nach Russland bringen!

So lief die Familie weiter zu Fuß bis nach Wien. In Wien forderte der Bürgermeister die schlesischen Flüchtlinge auf, sich zum Bahnhof in einen Zug zu begeben, der sie wieder zurück nach Breslau bringen sollte, aber der Zugschaffner warnte meinen Urgroßvater und meinte, dass der Zug nie nach Breslau, sondern direkt nach Sibirien fahren würde, und es wäre besser, wenn sich die Familie so schnell es ginge, weiter auf den Weg nach Westen mache. Das taten sie auch, und nach einem weiteren Umweg über Ungarn nach Mattersburg und Neustadt, konnten sie auf einen Güterzug aufsteigen und fuhren mit diesem bis nach Linz. Dort wurden sie aus dem Zug geworfen und liefen wieder zu Fuß bis nach Passau.

In Passau aber brachten die amerikanischen Soldaten die gesamte Familie auf einen mit Kohle beladenen Zug, und die nächste Station war Nürnberg, und darauf Bamberg, Weide 20. Dort wurden alle Flüchtlinge registriert.

Meine Familie war, wie die aus dem östlichen Polen zwangsausgesiedelten Menschen auch, der festen Überzeugung, dass sie eines Tages wieder in ihre Heimat zurückkämen – das war nie der Fall! Mein Vater besuchte sein Heimatdorf erst im Jahre zweitausendundzwei, und er wollte nie wieder dorthin! Ich selbst begab mich erst vor fünf Jahren auf den „langen Weg“, wie ihn mein Vater in seiner Geschichte „Der Weg ins Ungewisse“ beschrieben hat – per Auto! Alleine die Strecke bis Neiße, auf der ich zum großen Teil die Autobahn benutzte, betrug fast siebenhundert Kilometer!

Von den in Mannsdorf vor dem Weltkrieg lebenden achthundertdreißig Einwohnern sind mehr als achthundert geflüchtet, ungefähr zwanzig Einwohner wurden von den Polen vertrieben, ein paar noch von den Polen im nahegelegenen KZ Lamsdorf, ein früheres Gefängnis für Schwerstverbrecher, erschossen, erhängt, erwürgt, zu Tode geprügelt, und heute leben noch zwei deutschstämmige Familien in Mannsdorf.

Insgesamt waren mehr als zwölf Millionen Deutsche auf der Flucht oder wurden aus ihrer Heimat vertrieben, davon waren über fünf Millionen alleine aus Schlesien.

Ich bin mit den „Erzählungen aus der Heimat“ groß geworden, aber über die Erlebnisse während Krieg, Flucht und Vertreibung haben meine Eltern, besonders mein Vater, erst zu berichten begonnen, als mein Vater seine Heimat endlich wiedersehen konnte. Erst seit sechzehn Jahren erfahren wir Einzelheiten. Die grausamen und von schlimmster Gewalt geprägten Erinnerungen allerdings, die mit dem Krieg zusammenhängen, werden nur bruchstückhaft, auch „versehentlich“ erwähnt, ganz schnell mit anderen Erzählungen überdeckt, und es fällt sowohl meinem Vater als auch meiner Mutter, ebenso ihren noch lebenden Geschwistern sehr schwer, darüber etwas zu erzählen.

Schon aus diesem Grund bin ich mit Urteilen über die Flüchtlinge in der Welt heute sehr zurückhaltend. Ich wage mir nicht vorzustellen, was sie alles gesehen und erlebt haben! Meine Eltern konnten sich wenigstens mit der Bevölkerung verständigen, die kulturellen Unterschiede waren ziemlich gering und somit überbrückbar, auch gab es in religiöser Hinsicht keine Unterschiede, und die Verluste, Armut und Hungersnot ließen die Deutschen gemeinsam ihre Fähigkeiten und ihr Wissen zum Einsatz kommen. Nur so konnte eine gute Zukunft für alle geschaffen werden!

Leonora Günther, Jahrgang I